Trauminseln und Inselträume – Hawai`i und Berlin

0 Comment

Verblassende Träume und neue Erinnerungen (4)

Traum und Realität werden meist als Gegensätze verstanden. Ein genauerer Blick enthüllt jedoch, dass in unsere Auffassungen von der

Realität auch die eigenen Ideen, Vorannahmen und Träume einfließen. Je weiter Dinge, Vorgänge und Menschen räumlich oder zeitlich von uns entfernt sind, desto schwieriger wird es, Fakten von Vorstellungen zu unterscheiden.

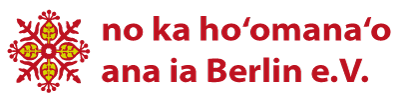

Abbildung 1 Hula noho

Als mit Harry Maitey der erste Hawaiier in Preußen ankam, waren durch die Berichte von Schiffsreisen in bisher unbekannte Weltgegenden

bereits Vorstellungen von den paradiesischen Südseeinseln geformt. Diese Schilderungen konnten aber nie ein detailliertes Gesamtbild

zeichnen und waren überdies von den Ansichten der Berichtenden beeinflusst. Nun trafen mit der von ihrer Weltumsegelung zurückkehrenden „Mentor“ nicht nur „Zeug von Baumrinden […],Trinkgefäße aus Kürbissen“und „Helme aus Binsen“ aus Hawaiʻi in Berlin ein, sondern auch ein leibhaftiger „Sandwich-Insulaner“, der „sich nun schon ganz an die Europäische Lebensweise gewöhnt“ hatte.

In der „Vossischen Zeitung“ vom 18. Oktober 1824 konnte aber auch nachgelesen werden, welchen Eindruck dieser junge Mann hinterließ,

wenn er zum Singen eingeladen wurde:

„Beim Singen setzt er sich auf einen Stuhl, u. macht mit den Händen lebhafte Bewegungen, wobei es mir bemerkenswerth schien, daß er mit

der rechten Hand sich oft an das Herz schlug, während er mit der Linkendie rechte Seite nie berührte. Sein Gesang beschränkte sich nur auf vier bis fünf Töne, und die Worte schienen vornehmlich aus den Lauten ae, i und o zu bestehen, seine Stimme hat nichts Schnarrendes, man könnte sie eine angenehme Tenorstimme nennen, doch machte der Vortrag des Gesanges mit diesen sonderbaren Bewegungen ganz den Eindruck, als ob man einen Irren säh.“

Diese Schilderung zeigt, dass Harry Maitey das Berliner Publikum mit einem Hula bekanntmachte, der im Sitzen getanzt wurde

(hula noho), denn die beschriebenen Bewegungen der Hände folgen den auch heute noch angewendeten Regeln für die Ausführung des Hula.

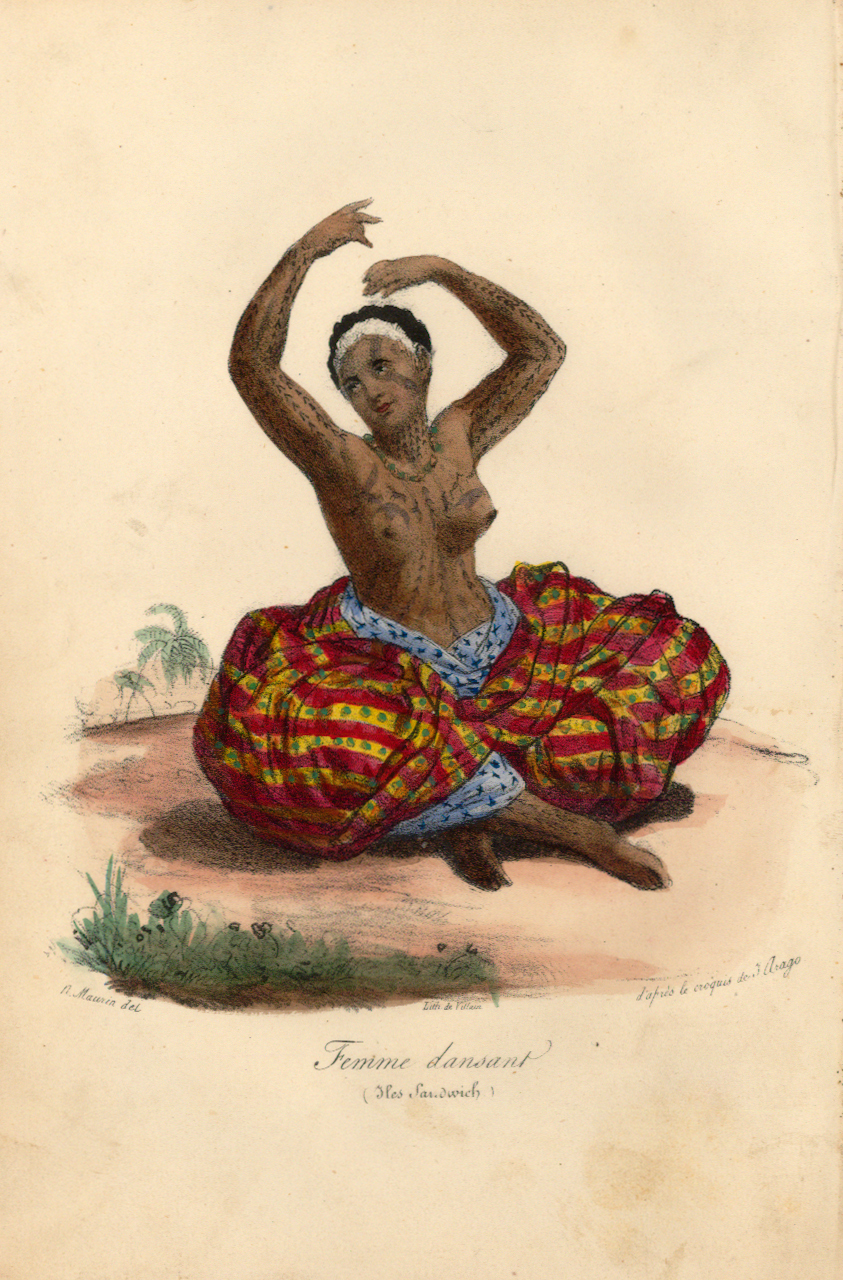

mitgebrachten Sandwich-Insulaner HarryMaitey“

Welches Bild von den fernen Inseln konnten sich interessierteBerlinerinnen und Berliner aus all dem machen? Der zitierte Bericht in der „Vossischen Zeitung“ vom 18. Oktober 1824 und die überlieferten Dokumente in den Akten der „Preußischen Seehandlung“ sowie des

„Königlichen Zivilkabinetts“ beschreiben zwar manche Details wie die Auslagen für Schuhmacherkosten oder einen Bericht vom Direktor des „Erziehungshauses vor dem Halleschen Tor“, dass die Fortschritte Maiteys in Deutsch und Religion „nicht die glänzendsten“ gewesen seien, lassen aber kaum Schlüsse auf das tägliche Leben des jungen Mannes zu.

Durch die beiden Zeichnungen, die Johann Gottfried Schadow noch im Oktober 1824 anfertigte, haben wir zwar eine Vorstellung vom Aussehen Maiteys. Doch warum er die Tätowierung im Gesicht des jungen Hawaiiers wegließ, ist nicht bekannt. War sein auf Physiognomie

gerichtetes Interesse die Ursache oder steckte eine andere Absicht dahinter, die der Künstler Guillaume Bruère beschreibt?

„Anders als viele seiner Vorgänger und Zeitgenossen war Schadow nicht von Exotik, sondern von einem zutiefst humanistischen Ansatz getrieben, das Fremde als Bereicherung und Ausweis von Vielfalt und Fülle zu begreifen und zu vermitteln.“

Auch über das von Wilhelm von Humboldt angelegte „Sandwich- Wörterverzeichnis“ hinaus haben wir keine Informationen darüber,

worüber der Sprachwissenschaftler und Harry Maitey sich ausgetauscht haben. War die Abfrage hawaiischer Wörter die Methode Humboldts, den jungen Mann beim weiteren Erlernen der deutschen Sprache zu unterstützen – wie es der Präsident der Preußischen Seehandlung, Christian Rother, von ihm erwartet hatte? Oder nutzte Humboldt einfach nur die Gelegenheit, Forschungsmaterial aus erster Hand zu erlangen?

Abbildung 3 Federmantel (ʻahu ʻula) desKönigs Kamehameha I.

s ist das bedeutende Verdienst von Anneliese W. Moore, das Aktenmaterial über den „Sandwich-Insulaner“ akribisch ausgewertet zu

haben. Gleichzeitig bieten diese Akten nur wenige Anhaltspunkte dafür, den Menschen Harry Maitey und seine Persönlichkeit zu beschreiben.

Der von Moore verfasste biographische Essay „Harry Maitey: From Polynesia to Prussia“ zeigt deshalb auch auf beeindruckende Art und

Weise, wie es ihr die interkulturellen Erfahrungen ihres Lebens in Hawaiʻi ermöglichten, sich der Person Maiteys anzunähern. Ein Beispiel

hierfür ist ihre Interpretation, dass der junge Harry das Verhältnis zu Christian Rother als eine in Hawaiʻi übliche Adoption (hānai)

verstandenhabe. Fraglich bleibt aber auch, ob diese Übertragung auf andere aktenkundige Vorgänge einer genaueren Prüfung standhalten kann. Den in den Akten beschriebenen Vorfall, bei dem sich Maitey nach Meinung Rothers unangemessen verhalten hatte und wofür er bestraft werden sollte, führt Moore auf eine unverhoffte Konfrontation Maiteys mit dem in der Preußischen Seehandlung ausgestellten Federmantel ( ʻahuʻula) von Kamehameha I. zurück. Dieser war als Geschenk von König Kamehameha III. Kauikeaouli an Friedrich Wilhelm III. mit der „Princess Louise“ im Jahre 1829 nach Hamburg und dann weiter nach Berlin gelangt. Allerdings findet sich an der von Anneliese W. Moore angegebenen Stelle in den Akten keine Erwähnung des Federmantels.

Abbildung 4 König David Kalākaua, Gemälde im Blauen Salon des ʻIolani Palastes (William F. Cogswell)

Abbildung 4 König David Kalākaua, Gemälde im Blauen Salon des ʻIolani Palastes (William F. Cogswell)Auch die Frage, warum Harry Maitey die sich 1825 und 1830 bietenden Gelegenheiten zur Rückkehr in seine Heimat mit der „Princess Louise“ nicht nutzte, sondern in Preußen blieb und schließlich mit Dorothea Charlotte Becker eine Familie gründete, kann anhand der Akten nicht beantwortet werden. Von seinem Leben auf der Pfaueninsel und später in Klein-Glienicke nahm man in Berlin außerhalb der Hofbürokratie wohl keine Notiz mehr. So wird er in den Zeitungen anlässlich des Besuchs von König Kalākaua im Jahre 1881 nicht erwähnt und es ist auch nicht bekannt, ob seine Witwe und sein Sohn Heinrich Wilhelm Eduard den hawaiischen König trafen.

Doch nicht nur aus dem öffentlichen Gedächtnis war der „Sandwich-Insulaner“ im ausgehenden 19. Jahrhundert verschwunden. Selbst Johann Friedrich Meuß, der für seinen Artikel im Hohenzollern-Jahrbuch 1912 über die „Beziehungen König Friedrich Wilhelms III. und König Friedrich Wilhelms IV. zu Kamehameha III. von Hawaii“ die Archive zu Rate zog, vermutete irrtümlich:

„Da Allerhöchste Bestimmungen über den Hawaiier in den Akten nicht enthalten sind, so ist wohl anzunehmen, daß er mit dem 1825 auf die

gleiche Reise entsandten Seehandlungsschiffe „Prinzessin Louise“ in seine Heimat zurückkehrte.“

Mündliche Überlieferungen zur Herkunft Maiteys oder seine ursprünglichen Namen „Kaparena“ tauchten in Zeitschriftenartikeln Anfang der 1930er Jahre auf, die Caesar von der Ahé verfasste. Zum Teil gehen sie auf den 1906 verstorbenen Eduard Maitey zurück und lassen

sich nicht aus anderen Quellen bestätigen. Ein halbes Jahrhundert später machte Niklaus R. Schweizer die Arbeit Anneliese W. Moores nicht nur im deutschen Sprachraum bekannt, sondern fügte die Geschichte des ersten Hawaiiers in seinem Werk „Hawaiʻi und die deutschsprachigen Völker“ auch in einen größeren kulturhistorischen Rahmen ein. Ebenso wie Anneliese W. Moore lehrte er nicht nur viele Jahre an der University of Hawaiʻi in Mānoa, sondern beschäftigte sich ebenso mit der hawaiischen Sprache und Kultur.

In Berlin und Brandenburg sorgte unter anderem Michael Seiler als Gartenbaudirektor der Stiftung „Preußische Schlösser und Gärten“ dafür, dass Harry Maitey auch später nicht in Vergessenheit geriet. Als er am 10. Juni 2008 in der Reihe „Transatlantic Travelers – Außergewöhnliche transatlantische Lebensläufe aus dem 18. bis 21. Jahrhundert“ der Checkpoint Charlie Foundation in der „Europäischen Akademie Berlin“ einen Vortrag über den ersten Hawaiier in Preußen hielt, gehörte zum Programm auch die Aufführung von hawaiischem Hula durch den Verein „No Ka Hoʻomanaʻo Ana Ia Berlin“ (Zur Erinnerung an Berlin). Michael Seiler bemerkte danach: „Jetzt verstehe ich diese Schilderung in der ‚Vossischen Zeitung‘“.

Damit regte er einige Mitglieder des Vereins dazu an, sich noch mehr mit dieser besonderen Lebensgeschichte zwischenHawaiʻi und Berlin zu beschäftigen.

Abbildung 5 Hula kahiko, Hālau o Kekuhi beim Merrie Monarch Festival in Hilo, Hawaiʻi

Der hawaiische Hula erzählt mit Sprechgesängen (chant) , Handgesten und Bewegungen des Körpers Geschichten, die über viele Generationen hinweg überliefert wurden. Daher ist er das wichtigste kulturelle Erbe Hawaiʻ is und wird gemeinsam mit der hawaiischen Sprache seit den 1970er Jahren in der „Hawaiian Renaissance“ nicht nur im heutigen US-Bundesstaat wiederbelebt. Mit Unterstützung von hawaiischen Lehrerinnen und Lehrern (kumu hula) entstanden ebenso Hula-Schulen (hālau hula) in kalifornischen Städten, in Japan oder Europa. So besuchte Kumu Frank Kaʻananā Akima im Frühjahr 2012 erstmals „No Ka Hoʻomanaʻo Ana Ia Berlin“ und wurde von Mitgliedern der Gruppe zum Grab Harry Maiteys auf dem Friedhof Nikolskoe geführt.

Da in Hawaiʻi neben der Pflege des traditionellen Repertoires überlieferter Tänze auch neue Hula entstehen, gab es in der Gruppe bereits die Idee, Harry Maitey mit einem sogenannten Namenslied (mele inoa) zu ehren. Nachdem der Besuch des Grabes Frank Kaʻananā Akima

tief bewegt hatte, forderte er dazu auf, die Person Maiteys und dieherausragenden Ereignisse seines Lebens zu beschreiben. Aki Dinda und

Hapi Hermann nahmen diese Beschreibung mit, als sie im Frühjahr 2013

Honolulu besuchten und schrieben gemeinsam mit Kumu Kaʻananā am 15. April 2013 zunächst den englischen Text eines Liedes zu Ehren des ersten Hawaiiers, der nach Berlin kam. Leimomi Akana und Kiele Gonzalez übersetzten anschließend den Text in das Hawaiische. Die

Komposition des Sprechgesangs im traditionellen Stil (kahiko) und die Choreografie stammen von Kumu Kaʻananā.

„He mele no Harry Maitey“ (Ein Lied zu Ehren von Harry Maitey) wurde 2015 von „No Ka Hoʻomanaʻo Ana Ia Berlin“

in Anwesenheit von Kumu Frank Kaʻananā Akima auf dem Tempelhofer Feld erstmals öffentlich

gezeigt. Die erste Strophe beschreibt die Reise von Honolulu nach

Preußen und wird nach der vierten Strophe wiederholt:

Eʻe i ka moku eʻike i ke ao …

Geh auf dieses Schiff, um die Welt zu sehen …

Liholiho und Kamāmalu traten die Reise davor schon an …

Was werden seine Augen alles erblicken?

In der zweiten Strophe wird Harry Maitey als Jugendlicher beschrieben,

der Lieder seiner Heimat vorträgt:

He keiki ʻoluʻolu…

Ein sanftmütiges Kind von den Sandwich-Inseln, ein wissbegierigesKind,

das Wissen seines Landes erzählt er mit Liedern,

dabei erzittert sein Herz und ist erfüllt von Liebe.

Abbildung 7 Nēnē

Auf der Pfaueninsel verbrachte Maitey nicht nur viele Jahre, sondern wurde im Sommer 1834 auch an seine Heimat erinnert, als die „Princess Louise“ Hawaiigänse von ihrer dritten Weltumsegelung mitbrachte:

ʻO Peacock Island …

Die Pfaueninsel ist eine Perle unter den Sommerresidenzen der

preußischen Adligen,

ein von duftenden Blumen und Gewächsen aus fremden Ländern

umgebenes Heim,

die Bäume beschatten stolze Pfauen und seltene Nēnēgänse,

ein Geschenk aus der Heimat des Mannes von den Sandwich-Inseln.

Abbildung 8 Grab von Harry Maitey: Inschrift für ihn selbst und seine Frau

In der vierten Strophe wird die Grabinschrift zitiert und die Erinnerung an ihn beschrieben:

Paʻa ʻia ma ka pōhaku ilina…

Auf dem Grabstein ist festgehalten:

„Hier ruht im Schutze Gottes der Mann von den Sandwich-Inseln, Maitey“, ein sanftmütiger Mann von den Inseln, die er besungen hat.

Seinem Weg folgte man in Preußen und seine Erfahrungen wurden verstanden.

Der letzte Satz spielt zum einen auf den Hawaiier Jony Kahopimeai an, der für wenige Monate ebenfalls im „Erziehungshaus vor dem Halleschen Tor“ untergebracht war, und ehrt ihn andererseits als wichtigen Gesprächspartner Wilhelm von Humboldts.

Mit„He mele no Harry Maitey“gibt es neben den verschiedenen Spuren,die das Leben dieses Hawaiiers in Akten und anderen schriftlichen

Zeugnissen hinterlassen hat, eine Würdigung für ihn mit den poetischen Mitteln des Hawaiischen und durch den Ausdruck der traditionellen Sprache des Hula. Der Prozess der kulturellen Aneignung seiner Geschichte mit Hilfe des sprachlichen Austauschs zwischen Menschen in Hawaiʻi und Deutschland wird ergänzt durch die gemeinsame Verständigung, in der aus kulturellen Erfahrungen und unterschiedlichen Methoden im Umgang mit kulturellem Erbe neue transkulturelle Formen entstehen. So wurden für die Aufführung von

„He mele no Harry Maitey“ ergänzend zum Hula ein Lied und ein Sprechgesang ausgewählt, die auf den kulturellen Austausch mit Hawai’i und die „Hawaiian Renaissance“ hinweisen.

Das Lied „Hoʻonani I Ka Makua Mau“ wird nach einer Melodie gesungen, die auf den Genfer Psalter des 16. Jahrhunderts zurückgeht und in der englischsprachigen Welt als „Old Hundreth“ bekannt ist. In Berlin ist sie in Gesangbuchblättern seit dem 16. Jahrhundert nachweisbar. Der Text ist die Übersetzung einer Strophe des Liedes „Praise God from whom all blessings flow“ und stammt vom Missionar Hiram Bingham. Nachdem 1819 unter dem jungen König Liholiho auf Betreiben seiner Mutter Keōpūolani sowie der der Regentin Kaʻ

ahumanu das traditionelle Kapu-System und damit auch die Religion weitgehend abgeschafft wordenwaren, begann mit der Ankunft von Missionaren im Jahre 1820 die Ausbreitung und meist freiwillige Übernahme des Christentums unterden Hawaiiern. Die Missionare schufen mit der hawaiischen Schriftsprache für die Verbreitung der Bibel und hawaiischen Kirchenliedern gleichzeitig Grundlagen für die Bewahrung der Sprache neben der mündlichen Überlieferung. Mit Beginn der „Hawaiian Renaissance“ konnten diese schriftlichen Ressourcen auch für die Wiederbelebung der hawaiischen Sprache und Kultur genutzt werden.

Dabei entstanden auch neue Sprechgesänge wie das von Edith Kanakaʻole verfasste Lied„E hō mai“, mit dem bei Beginn einer Aktivität

um Erkenntnis und Wissen gebeten wird. Bei der Aufführung von „He mele no Harry Maitey“ dient es als Gesang, zu dem nicht getanzt wird

(oli).

So wie Träume und Vorstellungen aus einzelnen Details der Erinnerungund unvollständigen Informationen ganze Geschichten formen, so bietet „He mele no Harry Maitey“ ein poetisches Bild des Menschen aus Hawaiʻi– „ke kanaka Sandwich Islands“ , wie es im Lied heißt. Sein Leben in Berlin, auf der Pfaueninsel und in Klein-Glienicke hat Spuren hinterlassen, die für manche mit Trauminseln und Inselträumen

verbunden sind … anderen vermitteln sie Verständnis (ʻike) für dieses Leben des ersten Hawaiiers in Preußen.

Quellen

Historische Quellen

Acta betreffend den durch das Seehandlungsschiff Mentor mitgebrachten Sandwich-Insulaner Harry Maitey /: am 23ten April 1830 getauft und die Namen erhalten Heinrich Wilhelm Maitey, 1824-1833. I. HA Rep. 109 BTit. 4, Nr. 11. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. Acta betr. den Sandwich-Insulaner Harry Maitay /: 1824-1827 /: Geheime Cabinets-Registratur, 1824-1833, 1872. I. HA Rep. 89, Nr. 3332. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz.

Langbecker, Emanuel Christian Gottlob. Gesang-Blätter aus dem sechzehnten Jahrhundert: mit einer kurzen Nachricht vom ersten Anfang

des evangelischen Kirchenliedes und dem Entstehen der Gesang-Blätternebst einer Literatur derselben aus dieser Zeit. Berlin: Sander, 1838. „Hoʻonani I Ka Makua Mau“. Text: Hiram Bingham, Melodie: „Old Hundreth“ von Louis Bourgeois.

https://www.huapala.org/ChristReligious/Hoonani_Ka_Makua.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Genfer_Melodie_zum_134._Psalm

„Wissenschaftliche und Kunst-Nachrichten“. In: Königlich Privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen, im Verlage

Vossischer Erben, vom Montag, dem 18. Oktober 1824, 245stes Stück.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vossische_Zeitung_1824_10_18_ Nr_245.pdf, S. 6f.

Sonstige

Ahé, Caesar von der. „Der Hawaianer auf der Pfaueninsel“. Potsdamer Jahresschau, Havelland-Kalender 1933 (1933): 19–31.

Chappell, David A. Double Ghosts: Oceanian Voyagers on Euroamerican Ships. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1997.

Kanahele, Pualani Kanakaʻole et al. „Nā Oli no kaʻĀina o Kanakaʻole: A Compilation of Oli and Cultural Practices“. Edith Kanakaʻole Foundation, 2017. https://edithkanakaolefoundation.org/docs/NaOliNoKaAinaOKanakaole.pdf.

„Kulturelle Aneignung”. GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, 2022, unter Mitarbeit von Dr. phil. Darja Pisetzki, ehem.

Projektmitarbeiterin der GRA; Richard A. Rogers: “From Cultural Exchange to Transculturation: A Review and Reconceptualization of

Cultural Appropriation”, in: Communication Theory 16.4 (November 2006), S. 474-503.

Meuß, Johann Friedrich. „Die Beziehungen König Friedrich Wilhelms III. und König Friedrich Wilhelms IV. zu Kamehameha III. von Hawaii“. Hohenzollern-Jahrbuch: Forschungen und Abbildungen zur Geschichte der Hohenzollern in Brandenburg-Preußen 16 (1912): 65–72.

Moore, Anneliese W. „Harry Maitey: From Polynesia to Prussia“. In: Hawaiian Journal of History 11 (1977): 125–161.

Nevermann, Hans W. „Zur Geschichte des hawaiischen Federmantels“.Baessler-Archiv 1=26.1952 (1952): 83–85.

Schindlbeck, Markus. „Der Federmantel von Hawaiʻi in der Berliner Sammlung“. Baessler-Archiv 58, Nr. 2010 (2011): 139–158.

Schweizer, Niklaus R. „Hawaiʻi und die deutschsprachigen Völker“.Bern;Las Vegas: Lang, 1982;

derselbe: „Hawaiʻi and the German speaking

peoples, Hawaiʻi a me ka poʻe o nā ʻāina Kelemānia“. Honolulu, Hawaii: Topgallant Pub. Co, 1982.

„Über den Unterschied der Gesichtszüge im Menschen“, Ausstellung (Guillaume Bruère – GIOM), 19. Oktober 2016 bis 23. April 2017.

https://www.bundestag.de/besuche/ausstellungen/kunst_ausst/bruere-schadow-inhalt-461998.

Abbildungen

Tänzerin, Sandwichinseln, Nicolas Eustache Maurin nach Jacques Arago, Public domain, via Wikimedia Commons, https:commons.wikimedia.org/wiki/File:%27Femme_dansant,_Iles_Sandwich%27_by_Jacques_Arago,_published_1840.jpg

„Acta betreffend den durch das Seehandlungsschiff Mentor mitgebrachten Sandwich-Insulaner Harry Maitey“, I. HA Rep. 109 B, Tit.

4, Nr. 11, Public Domain Mark 1.0 (PDM) lt. https://gsta.preussischer- kulturbesitz.de/nutzung/digitalisatbestellung/bildrechte.html

ʻahuʻula von Kamehameha I., Staatliche Museen zu Berlin, Sammlungen Online, Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Claudia Obrocki CC BY- SA 4.0, https://id.smb.museum/object/73666 .

Official painting of King David Kalākaua by William Cogswell, currently displayed in the Blue Room ofʻ IolaniPalace, William F. Cogswell / Public domain; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalakaua,_painting_by_William_ Cogswell,_Iolani_Palace.jpg

„Hula kahiko, Hālau o Kekuhi beim Merrie Monarch Festival in Hilo, Hawai ʻ i“, © CC BY-SA Thomas Tunsch / Hula dancers (DSC9108).jpg (Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, https:// ommons.wikimedia.org/wiki/File:Hula_dancers_(DSC9108).jpg

„Entrance to the Port of Honolooloo in the Island of Wahoo, One of the Sandwich Islands“, ca. 1827, Public domain, via Wikimedia Commons; https://commons.wikimedia.org/wiki File:Entrance_to_the_Port_of_Honolooloo_in_the_Island_of_Wahoo,_One_of_the_Sandwich_Islands.jpg

Nēnē (Branta sandvicensis), DickDaniels (http://carolinabirds.org/) / CCBY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>;

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nene_kauai_RWD.jpg„

Grab von Harry Maitey: Inschrift für ihn selbst und seine Frau“, © CC

BY-SA Thomas Tunsch / Harry Maitey Grave a0008621.jpg (WikimediaCommons) / CC BY-SA 4.0<https://creativecommons.org/licenses by-sa/4.0>; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harry_Maitey_Grave_a0008621.jpg